Début juillet 2024, Numa a été admis dans l’unité de soins palliatifs du Chu de Brest. Il y a passé quatre semaines avant d’être hospitalisé en août à domicile, une étape dans le cheminement vers la fin de vie, organisée par un établissement privé, seul agréé par l’Agence Régionale de Santé. Passage obligé par le privé tant les services publics sont eux-mêmes en souffrance. Début septembre, il a retrouvé l’hôpital public, et son service de soins palliatifs qui a immédiatement constaté l’altération de l’état de leur patient due à l’incurie de l’établissement privé. De retour, dans le service public pour y finir ses jours, Numa a été accueilli avec le statut qui lui avait été accordé en juillet par l’équipe soignante : un patient pas comme les autres.

En quoi était-il différent des autres patient.e.s qui toutes, et tous, comme leurs proches, témoignent de la reconnaissance pour la qualité des soins, pour l’accompagnement vers la fin de vie fait par l’équipe ? Sans doute parce qu’il s’est toujours comporté en enseignant-chercheur. Parce qu’il a pris soin de comprendre comment cette équipe travaillait. Parce qu’il a écouté, échangé, avec chacune, il a compris pourquoi il régnait une réelle harmonie dans ce service ; pourquoi la hiérarchie était respectée sans être effrayante. Parce que toutes aides-soignantes, et infirmières, étaient reconnues dans leurs compétences, dans leurs qualités. Chacune est considérée. Et considèrent les patient.e.s. Dans ce service, il a souvent évoqué un autre établissement de santé, la clinique de La Borde, dans laquelle il avait été chercheur, sans titre, sans diplôme universitaire, accompagné dans son apprentissage par des chercheurs expérimentés. Cinquante ans avant d’être admis dans ce service, il avait étudié les conditions de travail et les coopérations entre les différents personnels. Il venait de rejoindre un collectif de recherche, le Cerfi, précédemment évoqué dans l’hommage collectif publié sur l’atelier. Au Chu de Brest, il a retrouvé l’état d’esprit qui régnait à la clinique de La Borde dans les années 70. Il disait que les relations entre soignants et soignés étaient prioritaires sur la vie matérielle. Bien sûr les soins médicaux, infirmiers, étaient réalisés en temps utile mais le ménage, l’intendance, pouvaient attendre si les personnels voyaient que les patients avaient plutôt besoin de parler, de se confier, d’échanger. L’humain d’abord, en quelque sorte. Très loin de ce qui se passe en hospitalisation privée à domicile.

Chercheur, sans titre, dans les années 70, il est resté enseignant-chercheur, notamment en animant l’atelier de sociologie narrative, dix ans après son départ à la retraite. C’est sans doute pourquoi Magali, infirmière de nuit, ne cachera pas son émotion en retrouvant en septembre le patient qui lui avait beaucoup appris lors de nuits de juillet en échangeant à propos de l’œuvre de Malaparte. Elle sera contente de savoir que lui aussi avait eu grand plaisir à partager avec elle leur intérêt commun pour cet auteur.

Parce qu’il aimait transmettre ses connaissances et expériences, parce qu’il trouvait normal d’échanger avec ses contemporains, la cheffe du service nous a dit que son passage dans le service avait beaucoup apporté à tous, en portant un regard différent de celui de l’équipe qui fait face tous les jours et toutes les nuits à des patients en fin de vie. Elle lui demandera, en sachant qu’il s’agissait aussi d’un message d’adieu, s’il accepterait d’être encore et toujours enseignant en accueillant un étudiant en médecine palliative. Lucas l’accompagnera jusqu’à ces tous derniers moments.

Numa est mort le 7 septembre. Dans les jours qui ont suivi l’annonce de son décès, son frère Lion et moi-même avons reçu une lettre d’un vieil ami des deux frères, un grand artiste. Michel Rostain nous a écrit ce qu’il aurait souhaité dire lors des obsèques le samedi suivant, auxquelles il ne pouvait assister. Lion Murard se fera son porte-parole en disant lors de la cérémonie civile :

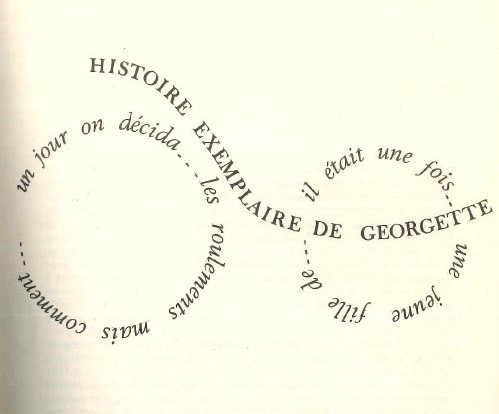

« D’évidence, il y eut chez lui une aspiration à l’écriture, sur un mode qui ne serait pas celui du romancier de plein exercice, mais de l’auteur de nouvelles, mode plus léger, dans une sorte d’entre-deux entre le réel et l’imaginaire — à la manière de ce conte, “Histoire de Georgette”, qu’il rédigea en 72-73, à 22-23 ans, dans le cadre d’un bouquin collectif sur l’histoire de La Borde, texte “magique”, écrit Michel Rostain, et comme une amorce de ce qui deviendra la sociologie narrative. »

Le cinéma nous a permis d’avoir des images du Jeune Marx, grâce à Michel Rostain, l’atelier de sociologie narrative peut avoir maintenant des images du Jeune Numa. Michel Rostain raconte dans sa lettre qu’il nous a généreusement autorisée à publier, comment un récit, ou un conte, peut déplacer les points de vue. Sa lettre peut, elle aussi, être désignée comme de la sociologie narrative. D’autant que la part imaginaire est reconnue par l’auteur. Sa lettre est ici donnée à lire en guise d’invitation à la lecture du conte « Histoire de Georgette ». Nous laisserons aux lectrices et lecteurs le plaisir d’aller à la découverte de ce groupe de recherches, appelé le Cerfi, et/ou des particularités de la clinique de La Borde, là où leur curiosité les mènera.

Bonjour Annick,

J’ai prévenu les amis du CERFI - une liste, un groupe constitué au fil des années et des échanges. Ce que je dis dans mon message, je te le rapporte aussi : un souvenir d’il y a cinquante ans.

J’aurais vraiment aimé le partager aux côtés de tous ceux et de toutes celles qui seront présents samedi prochain à Brest mais la fatigabilité de mon âge et ma petite santé de la semaine me font reculer. Tu ne m’en voudras pas, je sais, ni Numa, ni personne.

J’ai souvent repensé à un texte magique de Numa, un texte comme tombé du ciel, qu’il avait apporté sur la table où nous cinq cerfiens reclus volontaires en pleine Sologne travaillions à l’Histoire de La Borde. (Nous l’avons publiée dans Recherches- N°21). C’était en 1973 (et peut-être déjà fin 1972 ? ), au cours d’un de ces quelques 60 ou 90 jours que nous avons passés à Montlévrier, dans une maison magnifiquement accueillante que nous avions transformée en furieux monastère d’écriture.

Après avoir réalisé et décrypté plus d’une centaine d’interviews de labordiens (médecins, moniteurs et patients), nous nous escrimions à rédiger à dix mains l’histoire de la clinique. Nous avions pris le parti d’intercaler dans notre récit un maximum de citations directement extraites des interviews réalisés - ceci, nous imaginions-nous, pour être le plus possible dans le vrai. Nous étions quand même vaguement lucides sur la fragilité « scientifique » de notre procédé. Georges Prély, Claudine Dardy, Gérard Grass et moi, nous devions même puer la sueur à force de tenter en vain d’éviter de jargonner comme des sociologues tout en bafouillant quand même comme les petits intellos que nous étions.

Nous nous racontions que nous parviendrions peut-être à parler plus juste en insérant dans le corps de notre texte des commentaires sur notre propre texte, comme pour ne pas sembler prisonniers de nos mots. Il arrivait même que nous interrompions le fil du récit « historique » pour faire état de nos incertitudes, de nos doutes sur telle et telle information, de nos divergences d’interprétation à l’intérieur du groupe. Et même, quitte à larguer toute honorabilité scientifique, il nous est arrivé de raconter les rêves et les fantasmes qui peuplaient nos nuits entre deux journées d’écriture !

Bref nous voulions insérer dans notre « Histoire de La Borde » le « making off » de nos élucubrations. On imagine le bourbier !

Et voilà qu’un jour Numa, (qui n’avait pas écrit grand chose jusqu’alors, - il avait à peine 23 ans), nous a proposé cinq ou six pages totalement ahurissantes, tout à fait différentes des partis pris d’écriture qui avaient été les nôtres jusque là. Au lieu de surfer sur les propos que nous avions collectés pour rester au plus près des faits et au lieu de théoriser dessus pour jouer l’historien, Numa avait tout bonnement inventé une histoire. Pour approcher le moment clé où des femmes de ménage à La Borde étaient devenues soignantes, (en termes labordiens, le moment où sont nés les « roulements » ), le moment où tombait la séparation entre soignants et non-soignants, Numa avait écrit un conte, « L’histoire exemplaire de Georgette » : « Il était une fois une jeune fille qui n’était point laide mais pas spécialement jolie non plus … »

Un pavé dans la mare de notre galimatias sociologigo-historico-psychanalytique….

Ce moment où Numa nous a lu ses pages totalement décalées reste un souvenir précieux pour moi.

Son petit texte m’est arrivé ce soir-là comme un souffle d’air frais, une fenêtre qui s’ouvrait.

(Tu trouveras les cinq ou six pages que Numa avait écrites insérées en italiques dans le chapitre (P.161-174) que nous avons intitulé ensemble « Histoire exemplaire de Georgette » . On retrouve aussi dans ce chapitre d’une douzaine de pages nos intuitions, nos tâtonnements et nos naïvetés de l’époque, telles que dans la foulée, nous les avions rédigées collectivement autour de ce conte venu comme de nulle part dans le fatras de nos sources.)

50 ans plus tard, je relis ce conte de Numa comme un symbole de ses magnifiques capacités d’humour et de sérieux réunis. L’histoire de Georgette telle qu’il l’inventait totalement et sans jargonner était une critique terrible mais affectueuse, impitoyable mais tendre, de tout ce que nous écrivions nous autres avec application, peu de grâce et encore moins de science.

L’inspiration du conte de Numa était tellement joyeuse, tellement gaie et tellement précieuse que nous avons trinqué ce soir-là à Montlévrier !

Là, j’invente peut-être. Mais dans ce cas, aucune importance, je répare l’oubli et je trinque aujourd’hui à l’ami Numa tel que je l’ai découvert à cette époque. Je trinque à son ironie aiguë et pourtant gracieuse, à sa lucidité sans cynisme ni volontarisme. Je trinque à sa générosité, une qualité qui fut ensuite tellement précieuse lorsque nous nous sommes retrouvés tous les deux chargés de gérer vaille que vaille la vague confédération que tentait vaguement d’être le CERFI au milieu des années 70’.

Peut-être aussi est-ce le jour où Numa nous a offert son conte que j’ai compris que je ne saurais jamais être historien ou sociologue. En tout cas, une fois la dernière ligne de ces "Histoire de La Borde" écrite, et sans bien savoir encore jusqu’où ça me mènerait, j’ai couru m’inscrire aux cours de piano du Conservatoire du X° arrondissement ainsi qu’aux cours de contrepoint de la Schola Cantorum… Quelques années plus tard, j’allais carrément choisir de passer ma vie à raconter des histoires en musique. Merci Numa !

Ces temps derniers, juste avant sa mort, Numa a offert à ses proches un conte qu’il venait d’écrire (illustrations Elisa) et qu’il avait intitulé « L’histoire de Coco qui n’aimait pas les livres » . À coup sûr, ces deux contes, l’histoire de Georgette en 1973 et l’histoire de Coco en 2024, n’ont rien à voir, mais il me plait infiniment de forcer les choses et de les rapprocher dans une même phrase.

Je t’embrasse

Michel

Ce dernier conte « L’histoire de Coco » a été remis au service, en juillet, lors d’un joyeux petit moment partagé avec les soignantes du jour. Aucune ne s’appelle Georgette. Et Numa s’il convoquait souvent ses souvenirs de La Borde, jamais il n’a évoqué ce conte. Si la vanité est la maladie professionnelle des universitaires selon Max Weber, Numa ne l’a pas contractée, à lire les messages de condoléances reçus. Ce n’est pas cette maladie qui l’a emporté. Il n’a pas étalé ses titres, qualités, ou publications devant l’équipe de soignantes. Il a simplement pris place, avec ses propres manières d’être vivant, d’être au monde, dans un collectif, au Cerfi dans les années 70, dans l’atelier de sociologie narrative, et enfin dans ce collectif qui permet de mourir dans la dignité.

… Il était une fois une jeune fille de Saint-Cesaire qui n’était point laide mais pas spécialement jolie non plus. Ses parents, des paysans de la région, lui avaient donné le minimum d’éducation indispensable à une jeune fille en âge de se marier : elle avait donc fréquenté l’école et obtenu son certificat d’études ; elle savait lire, écrire, et compter, Georgette, c’était son nom, ne songeait qu’à l’amour… mais comment faire dans ce petit village où, les soirs de bal, les jeunes paysans égarés dans les vapeurs de l’ivresse ne songeaient qu’à trousser les filles, à même le sol, dans les fourrés. Aussi, lorsque Ses parents lui firent sentir qu’elle était une charge pour la famille, que ses petits frères devaient aller à l’école, tout comme elle, et qu’il était temps qu’elle songea elle aussi à rapporter sa part de pain au foyer familial, ne protesta-t-elle pas et fut-elle même très heureuse : enfin ! elle allait connaitre la vie, la vraie, et peut-être rencontrerait-elle un patron séduisant qui lui ferait la cour… mais comment trouver du travail ? Elle n’avait aucune qualification, elle pouvait seulement faire des ménages ; c’est un métier dont elle avait l’habitude, elle n’avait fait que cela toute sa vie : la cuisine, la vaisselle, le ménage, la lessive... Elle regarda les petites annonces : le Docteur Odin, médecin Directeur de la clinique de Saint-Césaire embauchait des femmes de ménage ; la clinique de Saint-Césaire, bien sûr ! elle en avait entendu parler : c’est là-bas qu’on soignait les « fous », les cinglés, ceux qui travaillent du chapeau, qui ont un hibou dans la tourelle, une chauve-souris dans le beffroi, les dingues, quoi ! On disait d’ailleurs dans le village, mais sûrement n’était-ce qu’un conte de bonne femme, que le docteur Odin était un mage, une sorte de sorcier, et qu’il soignait les fous avec on ne sait quelles pratiques qui tenaient plus de la sorcellerie que de la bonne religion catholique dans le respect de laquelle Georgette avait été élevée. Et puis les « fous », elle avait peur... Il fallait pourtant qu’elle trouve du travail ; et puis il y avait Hélène, la fille de la voisine qui travaillait là-bas depuis bientôt deux ans ; tiens, c’était une idée, elle irait la voir ; elle prit son fichu et sortit de la maison, dans l’espoir de rencontrer Hélène ; celle-ci était chez elle, assise au coin du feu, un livre à la main ; Georgette lui parla de son projet et puis la questionna sur son emploi, là-bas à la clinique, ce qu’elle faisait au juste, ce que faisaient les fous, s’ils n’étaient pas dangereux, qu’est-ce qu’ils lui disaient, si les autres membres du personnel étaient jeunes, s’ils étaient gentils, si on pouvait être augmenté... elle lui jeta pêle-mêle à la tête toute une série de questions angoissées ; Hélène la rassura bien vite « Tu n’as pas à t’en faire... les fous ne sont pas méchants, ils prennent des médicaments qui les calment, et puis tu n’es pas obligé de leur parler... vois-tu, j’étais comme toi quand je suis arrivée, une peur horrible... je travaillais comme lingère, je n’osais même pas les regarder, ils venaient me demander des habits, ils me parlaient, ils me demandaient si mon travail n’était pas trop dur, très gentiment, presque comme des gens normaux ; bien sur quelques fois ils délirent, ils disent des choses bizarres, mais tu n’es pas obligée d’y prêter attention, et puis il y a des infirmières pour s’occuper d’eux lorsque ils ne vont pas bien... Les salaires ne sont pas très élevés, bien sûr, mais l’ambiance est très bonne et puis le docteur Odin est si gentil ! » Hélène s’offrit pour emmener Georgette à La Borde le lendemain matin. Au moment de partir elle jeta un regard sur le livre que Suzanne avait posé sur ses genoux et lut le titre, c’était intitulé : Introduction à la Psychanalyse ; elle n’osa pas questionner Hélène sur ce qu’était ce livre mais dès qu’elle fut rentrée chez elle, elle fouilla dans son armoire et finit par trouver le vieux dictionnaire Larousse dont elle se servait quand elle allait encore à l’école : psy, psy, psy, pas de psychanalyse... Encore plus intriguée, elle lut tous les articles concernant la psychologie, la psychiatrie, tous les psy, mais n’en sortit pas plus avancée pour cela. Son sommeil fut peuplé de rêves ou plutôt de cauchemars horribles, les fous se précipitaient sur elle, des figures grimaçantes, ils lui arrachaient ses vêtements, mais par moment, se dessinait pourtant la figure angélique du Docteur Odin, sa longue barbe blanche, son air éclairé, savant ; cette évocation suffit à l’apaiser et son sommeil se fit plus profond.

Le lendemain matin, à 8 heures, elle pédale sur la route en compagnie de Hélène, on ne parle pas beaucoup parce que le vélo, ça coupe le souffle et qu’il ne faut pas arriver en retard, on passe la Tabarderie, quelques tournants encore dans les bois, et voilà La Borde : Georgette est impressionnée par l’allure imposante du château ; on la présente à Charles Peladan, chef du Service Technique et elle est sur le champ embauchée comme femme de ménage ; elle s’occupera aussi du service de table. Une visite des lieux et puis la voilà tout de suite, balai en mains.

Peu de malades dans les couloirs, ceux-ci sont déjà levés et partis dans les ateliers ; après le ménage, elle descend à la cuisine et aide à la vaisselle ; elle fait connaissance avec les gens qui se trouvent à la cuisine, avec Bata, le cuisinier, avec Antoinette qui fait la vaisselle, avec Pauline chargée du ménage ; ce sont des gens qui habitent la région, Georgette se sent de moins en moins étrangère, elle aura tôt fait de sympathiser, peu à peu elle prend un emploi du temps déterminé qui restera longtemps identique, les tâches se succédant avec régularité dans le même ordre Elle commence à 8h30 le matin, fait le ménage des deux pièces au rez-de-chaussée, dont la salle à manger du personnel et une pièce attenante à la cuisine ; après avoir fait la vaisselle avec Antoinette, elle monte faire le ménage du 2e, tout le deuxième, les chambres, les douches, et les lavabos et tout, puis à midi elle aide à astiquer le parquet de la grande salle à manger, puis elle met le couvert, sert les gens à table toujours en compagnie d’Antoinette. Après la vaisselle, elle fait une pause de deux heures. A 5 heures, c’est la vaisselle du goûter, puis celle du dîner. Elle quitte la clinique vers 21 heures, 21 h 30. Au total, au moins neuf heures de travail, souvent plus, dix heures ou onze heures.

Pourquoi Georgette accepte-t-elle de faire onze heures de travail certains jours ? Les couleurs effrayantes sous lesquelles elle s’était peint son lieu de travail depuis son village s’estompent au profit d’autres beaucoup plus attrayantes : ceux qu’elle n’appelait déjà plus les fous, mais plus simplement les malades, avant de dire, comme ce sera d’usage après 1958 « les pensionnaires », ceux-là, déjà lui adressent la parole, et elle commence à s’intéresser à eux. Bientôt, elle assiste à des Assemblées Générales du Club., ainsi qu’au Comité menus que d’emblée elle fréquente puisqu’elle travaille à la cuisine ; des liens se créent entre elle et les malades. Certains de ceux-ci l’aident à mettre le couvert et le service de table devient presque un « atelier ». Ses lieux de travail favorisent aussi des échanges ; elle passe sans arrêt avec ses pots de confiture au milieu des ateliers vannerie, dessin, imprimerie qu’animent alors Lelond et Oscar ; de temps à autre, les malades délaissent le rotin ou le crayon pour lui donner un coup de main.

Peu à peu donc elle fait connaissance avec les malades et le reste du personnel technique, et elle sera amenée à rester aux veillées du samedi soir. « C’est parce qu’elle est jeune » disent les autres moniteurs ; et en effet elle est la seule de tout le personnel technique qui reste le soir après le travail et qui assiste aux veillées. C’est là qu’elle rencontrera Adrien - mais c’est une autre histoire !

Si La Borde en un sens lui permet la réalisation de certains de ses vœux, cela n’implique pas quelle se sente complètement solidaire de la marche de la maison et en particulier qu’elle soit sur un pied d’égalité avec les monitrices. Les contacts avec cette catégorie aristocratique du personnel que sont pour elle les infirmiers, les moniteurs d’atelier et d’autant plus les médecins, sont rarissimes ; elle a sa vie à part, elle n’est pas investie de la même façon, ce n’est pas pareil. Georgette se souvient encore vingt ans après du Docteur Zarkai ; elle le voyait qui s’asseyait dehors sur les bancs et qui discutait ; discussions sur la pelouse aussi de tout le personnel infirmier, elle était condamné à regarder par la fenêtre de l’office tout en faisant la vaisselle : qu’est-ce qu’ils ont de la chance ! qu’est-ce qu’ils sont bien, se disait-elle.

Et pourtant les échanges existent entre les diverses catégories de personnel, notamment à l’occasion de la veillée ; qu’est-ce donc qui séduit Georgette dans cette veillée, au point qu’elle reste à La Borde après ses heures de travail ? Le soir de la veillée, quand toutes ses camarades de travail sont parties, que tout est rangé à la cuisine, les casseroles, les torchons, elle s’attarde, glane çà et là auprès des pensionnaires ou des moniteurs présents quelques échos sur ce qui s’y passe : un radio-crochet a eu lieu il y a huit jours et un « quitte ou double » il y a deux semaines. Le groupe théâtre prépare quelque chose, mais il n’est pas encore prêt. Et ce soir ? se demande-t-elle toute la soirée, jusqu’à ce qu’elle entende la parole rituelle : « Entrez, entrez ! la veillée va commencer ! » Georgette se dirige alors nonchalamment vers le grand salon où va avoir lieu la veillée, nonchalamment parce qu’elle ne veut pas que l’on voie combien elle s’intéresse à la séance de marionnettes qui précède la veillée ; elle a parlé ce matin avec les moniteurs qui animent « les marionnettes can-can », des chapardages qui ont lieu à la cuisine, elle sait bien qu’au cours de ce spectacle dont on a déjà parlé « bonjour mon cousin, bonjour ma cousine », on évoque tous les potins de la semaine. Lorsque le cousin et la cousine pérorent : « il y a eu des chapardages à la cuisine », elle se tourne vers X et rencontre son regard éloquent ; elle sait, il sait qu’elle sait, sourire de connivence qui efface toute rancune ; la veillée continue, plus de scène, le spectacle est fini, moniteurs et pensionnaires, spectateurs et acteurs, participent de ce rituel étrange que représente la veillée du samedi soir à La Borde ; on a rangé les marionnettes, tout le monde est assis en rond et l’animateur dit à Georgette : « voulez-vous sortir mademoiselle ? » elle s’exécute, elle sait ce qu’elle doit faire ; c’est idiot, mais pourquoi pas ? Lorsqu’elle revient dans le cercle, elle se met à quatre pattes devant la personne qu’elle a choisi et elle miaule deux ou trois fois de suite, comme si elle était un chat, ou une chatte ; la personne sollicitée doit caresser la tête du supposé chat et dire : « Oh mon pauvre chat » mais sans rire. Sinon le joueur sollicité a perdu, il sera le chat au prochain tour : mais Georgette avait un succès irrésistible, lorsqu’elle se mettait à miauler, personne ne pouvait s’empêcher de rire.

Georgette était jeune, un véritable éclat de rire, elle sentait qu’à travers les veillées, elle parvenait à un meilleur contact avec les malades ; mais elle ne restait pas seulement pour cela, les moniteurs, aussi, ceux qu’elle regardait par la fenêtre tandis qu’elle faisait la vaisselle devenaient le soir de la veillée beaucoup plus proches beaucoup plus accessibles, elle cessait alors d’être jalouse. Un moniteur lui demandait : « qu’est-ce que tu fais après la veillée ? » Elle ne savait pas très bien, elle n’était pas vraiment obligée de rentrer chez elle, elle était beaucoup plus libre vis-à-vis de ses parents depuis qu’elle travaillait et puis elle n’avait pas envie de repartir seule sur sa bicyclette dans l’obscurité... Une longue promenade dans le « bois d’amour » qui entourait le château, un petit flirt innocent, et elle participait de plus en plus à cette vie secrète de La Borde qu’elle ne faisait jusque-là qu’imaginer. On ne saurait pourtant concevoir que le fait de flirter avec un infirmier supprimait toutes les barrières ; le lendemain elle se retrouvait à nouveau torchon en main et apercevait dans la cour l’infirmier qui parlait avec les malades, assis sur un banc.

Jusque dans l’amour, elle ressentait quelque chose comme une faute, comme une transgression : s’amouracher d’un infirmier… il n’était pas de son monde ; elle se disait qu’elle avait été possédée, comme si elle s’était amourachée du fils du patron.

Et pourtant, même dans le travail, les barrières ne sont pas si nettes qu’on pourrait le croire, elles sont imprécises sur bien des points et singulièrement sur celui-ci : les plateaux qu’il faut monter aux malades alités soit parce qu’ils sont en cure d’insuline, soit pour une autre raison. Ces plateaux font partie de deux systèmes : il appartient à la cuisine de les préparer comme il appartient à la personne de soins de monter les plateaux aux malades alités dans les chambres des étages, puisque le contact avec eux est alors nécessaire, il faut les faire manger, leur parler, etc... A la cuisine un tableau répertorie les tableaux du jour, c’est Georgette qui les prépare : à vide, elle pose les couverts et les assiettes ; un moniteur est quotidiennement chargé d’y ajouter aliments et boissons ce qu’il fait à la cuisine, avant de les porter aux malades destinataires.

Frontière extrêmement fragile entre le couvert et la nourriture qui, dans un hôpital aurait été sans doute marquée par une note de service. « Il appartient à la femme de service de etc.". A La Borde, les libertés d’organisation laissées au personnel ainsi que les options de la direction autorisent et même suscitent les débordements ; pour Georgette ce débordement n’est pour l’instant que le simple glissement d’un plateau, des mains des moniteurs dans les siennes. Le moniteur de plateaux est en effet la plupart du temps occupé ailleurs, il néglige souvent de préparer les plateaux et encore plus souvent de les rapporter à la cuisine. A partir du moment ou Georgette confectionne les plateaux, à partir du moment où elle monte les chercher dans les étages, tout en protestant, elle entre dans le domaine du soin : elle rencontre des malades, revient le lendemain, elle prend en charge tel plateau…

Et pourtant le fait de préparer les plateaux ou de monter les chercher n’est pas indexé d’une valeur thérapeutique quelconque. C’est seulement une tâche qui est habituellement assurée par les moniteurs, le glissement dont nous parlons est pour Georgette un simple surcroît de travail qu’elle accepte ou qu’elle n’accepte pas ; elle aurait très bien pu protester à la réunion du personnel technique, le conflit eut été réglé par un arbitrage entre les deux parties sur les simples problèmes de l’organisation du travail. Le moniteur de plateaux se faisait engueuler, ou bien Georgette acceptait de s’occuper des plateaux.

Mais ce glissement devient significatif lorsque Georgette au lieu d’aller à la réunion du personnel technique vient protester à la réunion de six heures ; d’emblée elle se place sur le terrain du soin, elle s’adresse directement aux moniteurs. Si les tâches ne sont pas nettement délimitées, les réunions, elles, le sont : les réunions de six heures sont les réunions du personnel de soin ; bien plus qu’un simple glissement, la venue de Georgette – fille de vaisselle – à la réunion de six heures, nouvelle intrusion dans le domaine du soin, apparaît comme la « transgression » d’un certain statu quo de la relation personnel de service-personnel de soin.

Cet incident, que nous situons au cours de la période 57, période riche en recherches sur l’organisation du travail, l’intervention de Georgette à la réunion des moniteurs malgré son caractère de scandale et de récrimination – les moniteurs ne font pas leur boulot –, a-t-elle été décisive pour les animateurs du collectif qui précisément recherchent une solution au problème du cloisonnement ? Puisque Georgette fait le travail d’un moniteur, un moniteur ne pourrait-il pas venir deux heures à la cuisine le soir, aider Georgette pour le service de table ? Inversement Georgette ne pourrait-elle pas, puisqu’elle confectionne les plateaux, les monter aux malades alités et les faire manger ? C’est ce qu’un interview nous laisse croire quinze ans après, nous suggérant comment se serait transformée la structure de la clinique, et comment aurait été inventée la suppression du personnel de service par un glissement dans la structure.

Avant de quitter son domicile à la fin du mois d’août 2024, Numa disait : ça suffit, maintenant, fin de l’histoire. La fin de son histoire doit-elle signer la fin de l’atelier de sociologie narrative ? Peut-être. Peut-être qu’un glissement dans la structure a transformé au fil de ces dix années le projet initial. Peut-être que cet atelier qui se voulait aux marges de l’institution universitaire n’est plus aux marges. Peut-être que si la sociologie narrative est de plain-pied dans l’université, n’y-a-t-il plus vraiment de place dans l’atelier pour les non universitaires comme l’avait été l’auteur de « L’histoire exemplaire de Georgette » ? Initialement, cet atelier se voulait ouvert aux Georgette et aux jeunes Numa. Mais titulaires et précaires peuvent-ils vraiment cohabiter, de façon égalitaire, dans cet atelier ? Quand les un.e.s courent après le temps, les autres après l’argent, et bien souvent aussi le temps ? Est-il possible de faire vivre un collectif, un lieu de débat, d’échanges, de confrontations, sans rencontre en « présentiel » ? Sans avoir l’occasion de trinquer ensemble ? Comment ne pas tenir compte des résultats de la sociologie du travail sur les difficultés de communication qui se posent à toutes les équipes qui travaillent en échangeant toujours à distance ? Quand le « narratif » s’affiche partout, que faut-il entendre au juste par sociologie narrative ? Qui peut se targuer d’être sociologue ? Faut-il avoir un doctorat pour porter un regard sociologique sur le monde ?

madec.annick@wanadoo.fr & michelrostain1@gmail.com